初夏の佐伯農場へ行ってきました。

少し荒川版画美術館の作品を入れ替えてきました。

とっても気持ちの良い季節。どうぞ皆様お越しくださいね。

緑が濃くなってきました。

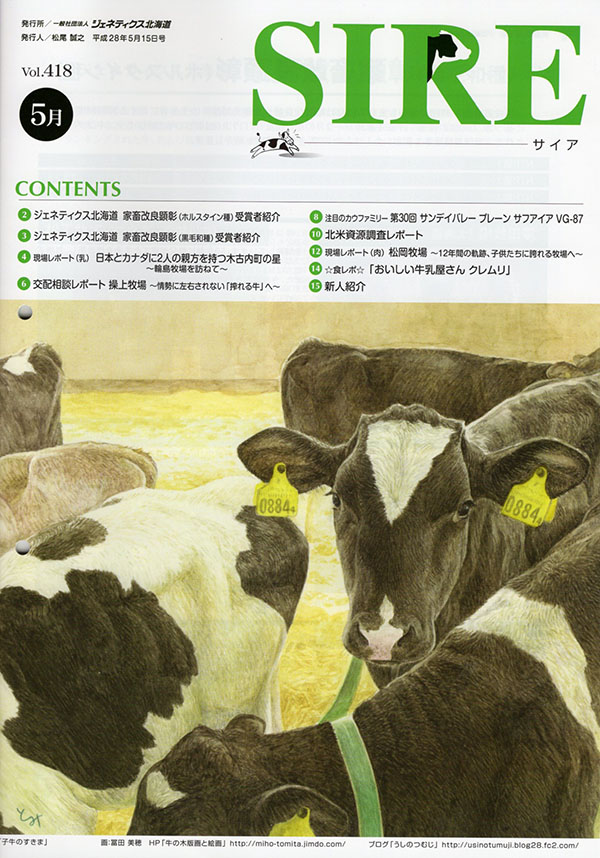

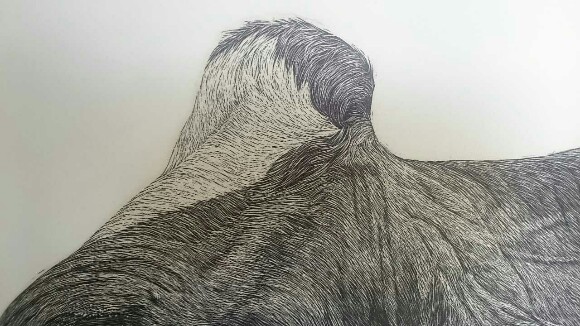

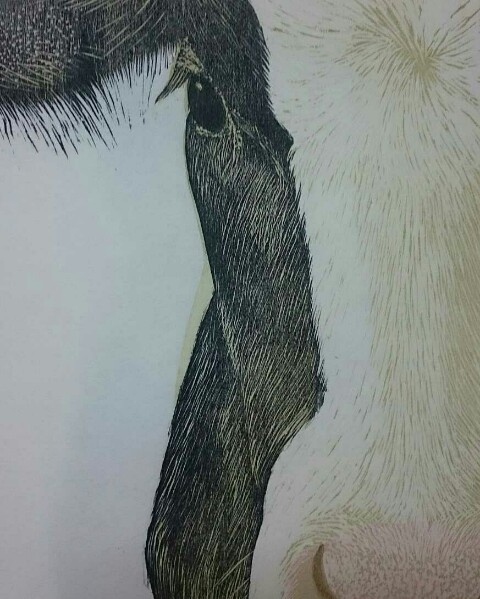

この横顔の並びがとってもお気に入りのポイントになりました。横顔シリーズもっと増やしても面白そうですね。

川べりの薪アート。

牧舎。ルピナスが咲き始めました。

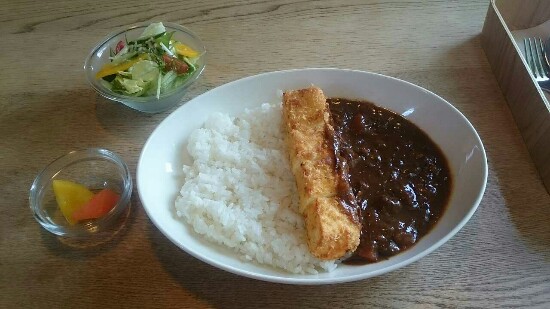

久々の牧舎カレー。牛乳豆腐のフライがふわふわで本当に美味しかったです。

梅シロップソーダ。窓の外が絵のようです。

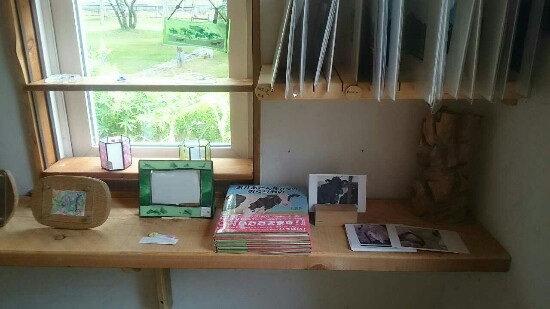

絵本とポストカードを販売してもらっています。

旅の本と、ランチウェイグッズコーナー。充実してます。

知床硝子さんの硝子が外の光を反射しています。

そんな佐伯農場や東一条ギャラリーでもおなじみ、いつもお世話になっている知床硝子の浅沼さんが参加する展示会が札幌であります!

いつも親しんでいる道東の良いものがこんなにも…私が札幌に買いに行きたいくらいです。

札幌の方は、ぜひ!

「JAPAN SENSES(ジャパン センスィズ)きたスタイル北海道」

会期:6月29日(水)~7月4日(月) 10時~19時

場所:札幌丸井今井 一条館七階(ザ・ステージ#リビング)

札幌市中央区南1条西2丁目 TEL:011-205-1151

出展者:(敬称略、順不同)

斜里町 ~中村しん 斜里窯(陶)

帯広市 ~間野亨(漆)

置戸町 ~大崎麻生(木工)

置戸町 ~青木清一(木工)

中標津町~LAUKIKAラウキカ(焼き菓子)

釧路市 ~米倉麻希(染織)

羅臼町 ~浅沼久美子(ステンドグラス)

浅沼さんのブログ

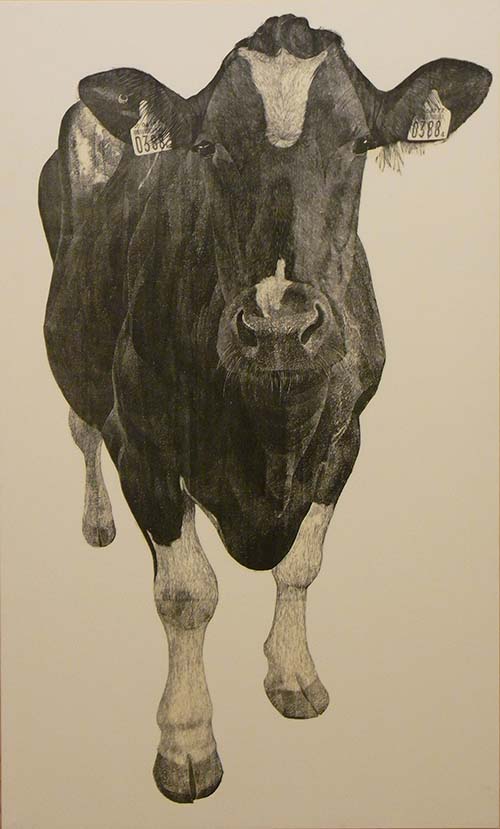

横たわる白い牛。

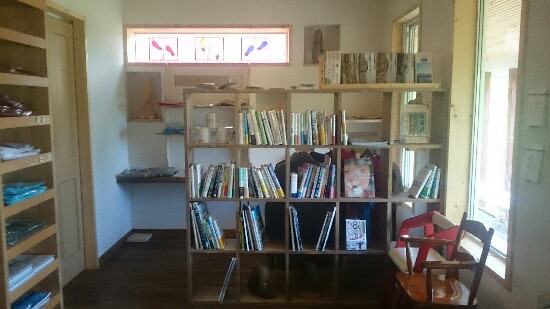

「Far East コンテンポラリーアート2016」に参加します。

7月に開催される、FarEastコンテンポラリーアート2016 に参加致します。

オホーツクの現代美術作家さんたちによるアートイベントです。北見市内の喫茶店や書店など、5つの場所に作品を展示します。前回の2014は観客として観覧しました。

参加できるのが楽しみです。

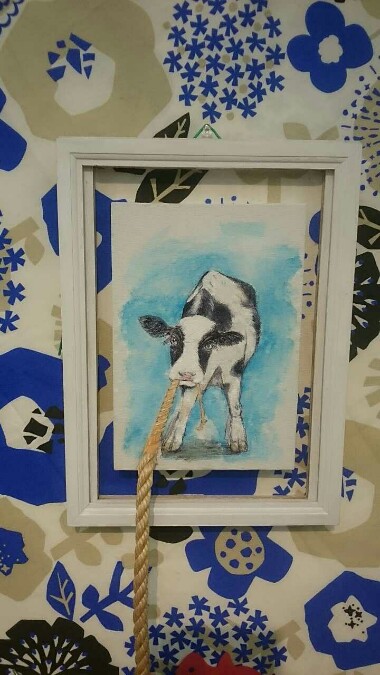

私は喫茶店「風来山人」さんの店内での展示となります。新作は無いのですが、味のある店内で、牛がどのように見えてくるか。

今回は大き目の作品も額に入れるので、またちがった表情が見えるかもしれません。

風来山人さんは日曜日は定休日ですので、ご注意ください!

Far East コンテンポラリーアート 2016

会期:2016年7月1日(金)~7月31日(日)

場所:福村書店2Fギャラリー

旧表呉服店(旧風来房)2F

北見温泉(ポンユ)旅館三光荘

遊牧民族前庭、店内1,2F

風来山人

風来山人は、日曜日定休日、開店時間は11時~21時です。閉店時刻はだいたい21時だそうですが、早めに行った方が確実かもしれません。夜はライブがあることもあるそうですので、わかり次第こちらでもお知らせしますね。

白い親子。

平成28年 SIRE 5月号。

餌が美味しい。

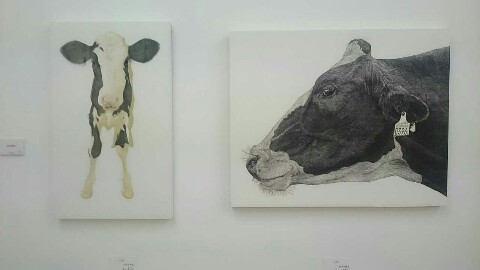

牛展、終了しました。

牛展3、無事会期を終了いたしました。

会場のアーツ千代田3331に、本当にたくさんの方にお越し頂きました。

東京都、関東近県から、東北や長野や島根や沖縄北海道まで…牛展のために都合をつけておいで下さった方がたくさんいらっしゃいました。

本当にありがとうございました!

私もバタバタしてしまって、なかなか来てくださった方とゆっくりお話しできなかったのが本当に申し訳なかったです…。

東京都千代田区、秋葉原という都会のど真ん中、各々の作家さんたちそれぞれの牛に対する視点がつまった牛展会場に、集まってくださった方々もまた、牛好きな方々で、とてつもなく牛愛密度の濃い空間ができていたように思います。

作家さんたちの魅力はもちろんの事、牛のもつパワーも実感したような、そんな3日間でした。

本当に、来てくださった方、参加作家の皆さん、協力してくださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです!!!

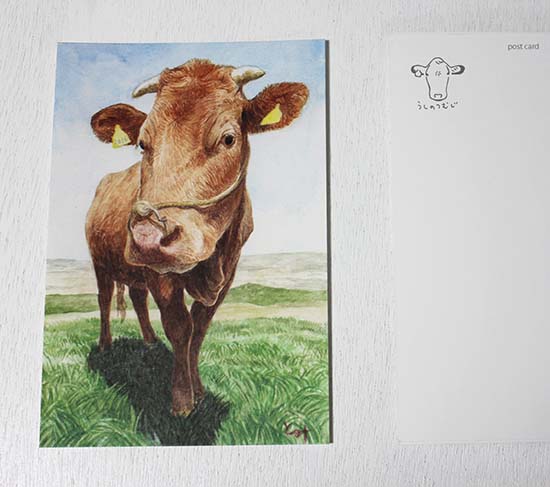

お知らせしていた赤牛ポストカードもありがたい事にたくさんの方にご購入いただき、計130枚も売れました。

売り上げの19,500円を、公益社団法人中央畜産会の、

熊本・大分地震に係る義援金に寄付させて頂きました。

そして、ポストカードセットは129セットも!

こちらは1月からの売り上げと合計して、44,100円を

移動支援Reraへ寄付させて頂きました。(売り上げの3割を寄付しています)

以下牛展会場の写真です。けっこうな量がありますが(しかもあまり上手な写真ではないのですが…)、どうぞご覧ください。

会場のアーツ千代田3331。都会の真ん中なのに緑が多くて、とても素敵な場所でした。会場の方にもとてもよくして頂きました。

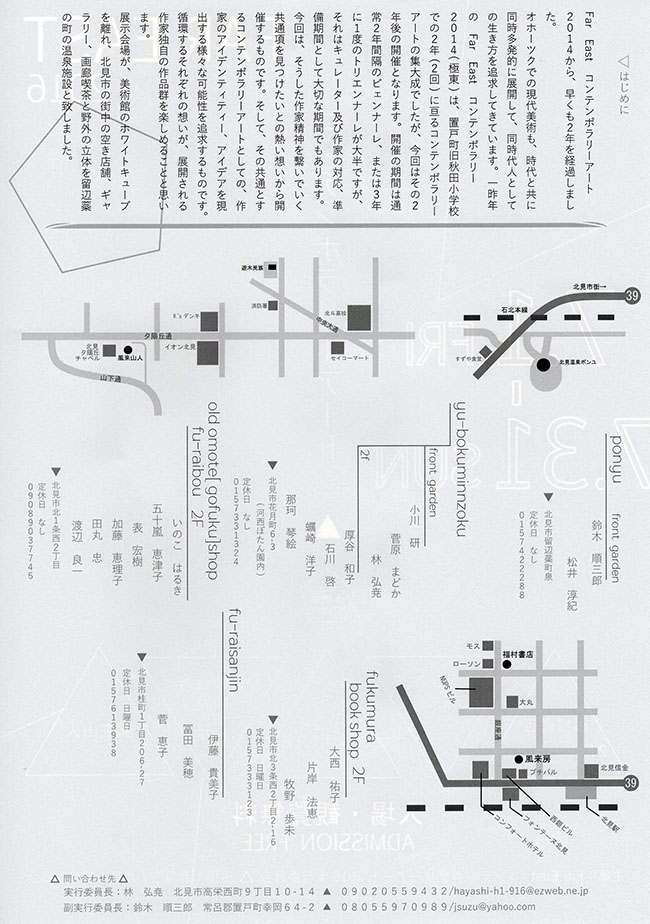

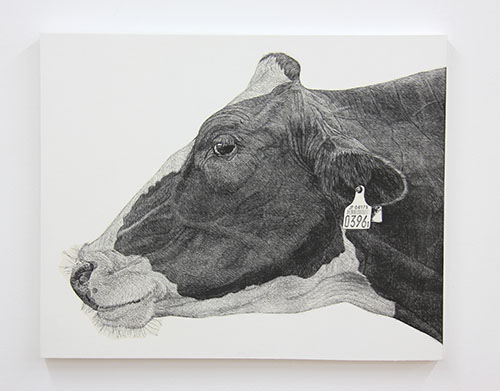

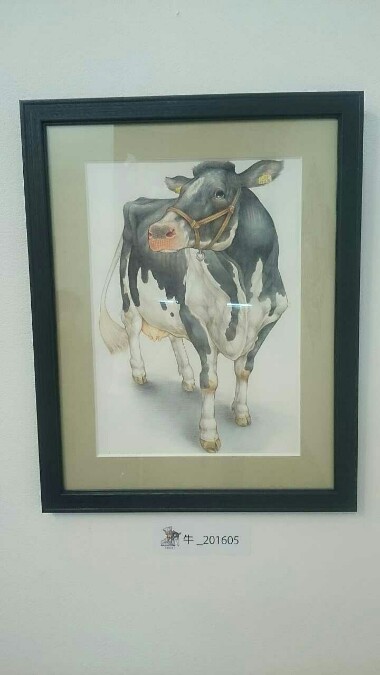

私の作品。

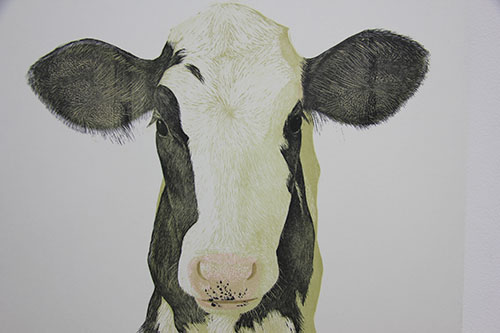

新作はこの2点。

「396」同僚にグーフィーと呼ばれていた、耳のたれ気味だった牛です。

「1086」子牛の作品では久しぶりに油性のカラー刷りに挑戦してみました。

アップ。

会場風景。

涌井陽一さん、

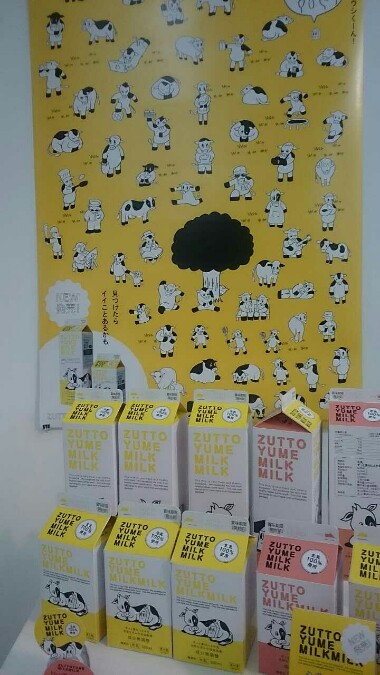

ずっと夢MILKPROJECTさん、

スズキトモコさんの作品。あまりちゃんとした写真が撮れておらず申し訳ないですが…。

涌井さんはずっと会場で「牛似顔絵」のワークショップをやっていて、人を牛にして描くという離れ技を披露しておられました。これがまたとても特徴をとらえていてすごかった。私も牛にしてもらいました。

ずっと夢MILKPROJECTさん、ロゴやポスターなどでお世話になりました。展示してあった牛乳パックやポスター、トレーディングカードもとってもキュートでした!

スズキトモコさん。展示の作品もかわいかったし、、なにしろグッズが激売れでしたね!どれもかわいい牛のマスキングテープやシール、手拭いなどのグッズたち、みなさんこぞって買っていかれていました。

高田千鶴さんの写真、牛ってこんな顔するんだ~という一瞬を切り取って、誰もを牛の虜にする素晴らしい写真達!牛展準備では本当にいろいろお世話になってしまいました。

チーズのこえ×BonBonFromage

大和田百合香さんのチーズ販売。本当に美味しそうなチーズがたくさん並んでいましたね!私も1階カフェでチーズの盛り合わせを食べましたが、どれも美味しかった…!大和田さんの人柄パワーも相まって、最終日には完売していました。

荒井牧子さん、荒井さんの羊毛フェルト、テレビで見た事ある、という方もいらっしゃるかもしれません。牛と人とのヒトコマがかわいい羊毛フェルトで表現されていて、だれもが笑顔になってしまうような素敵な作品でした。ワークショップも楽しそうでした~。

きゃねこさんの作品、なんという堂々とした乳…!その作品のインパクトは牛展随一。ワークショップのブローチ作りもありました!

佐藤真理子さんはリアルなのにキュートな牛のイラスト。北海道の酪農家さんの娘さんだそうです。さすが、タペストリーにした絵などさすが目の付け所が違うな…という胸の筋肉のリアルさでした。浅田ゆりさん、遠く石川県からの参加。牛への愛が溢れているんですよね…みているとじんわり幸せな気持ちになれる作品達でした。人柄もまた面白い!

劇団須藤兄弟の酪農劇。千葉の酪農家さんのご兄弟による演劇ユニット。ジャグリングを交えた、まさかの牛乳パワーで地球を救うお話に、こどもも大人も大興奮!かなり盛り上がっていましたね~。

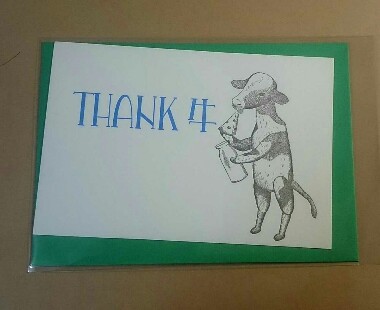

つるぎ堂さんの活版印刷ワークショップ。こちらも大人気でした。肝心の活版の写真を撮ってませんでしたが…字とイラストの版を組み合わせて、専用のプレス機で印刷する様子は見ているだけでも楽しかったです!

こちらがつるぎ堂さんの牛メッセージカード。かわいい!

浅田さんの作品。これは牛と関わった人ならわかる…!いとおしい。

佐藤さんのタペストリーとミニ牧場。

佐藤さんの牛イラスト。さすがの筋肉描写!そしてかわいい。

高田さんの写真、やっぱり大好きです!

牛似顔絵を描く涌井さん。集中力!

ずっと夢MILKPROJECTさんの作品。こんな牛乳パックあったら欲しいな~。

スズキさんのファブリックパネル、牛インテリアに最高ですね。

荒井さんの作品。やはり癒されますね~。

きゃねこさんの作品。みんながこの牛で笑顔になった!

1階のカフェで出してくださっていた、大和田さんのチーズの盛り合わせ。どれも美味しかった!

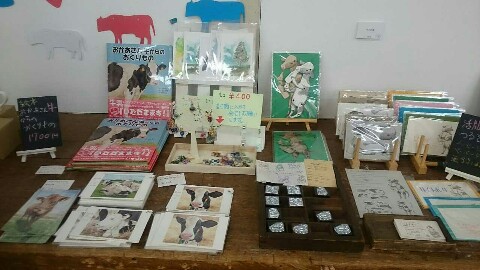

物販スペース。とても充実していましたが、あまりの盛況ぶりにすぐ売り切れてしまったものもありました。

わたしはポストカードの他に絵本も販売させてもらいました。

こうして振り返ってみると、本当に私自身が牛展を楽しませてもらったなあと思います。

贅沢を言えばもう少し、来てくださったお客様や、作家さんたちとゆっくりお話したかったですね…!

またいつか、こんな機会が持てるといいですね。

本当にありがとうございました!

いよいよ牛展です。

いよいよ牛展、明後日からですね。

どきどきしてきました。

できたての新作も2点展示します。チラ見せ。

全貌はいかに…楽しみにしていてください(ほんとうは送る時にバタバタでちゃんとした写真を撮り忘れました)。

この写真の並びだとちょっとサイズ感わかりづらいですが、どちらも親牛、子牛の顔が実物大な感じです。

子牛の方はは久々のカラーチャレンジ。刷りがあまりにも難しすぎました…。

牛展のfacebookページはもうチェックされましたか?

続々と、参加作家さんたちのかわいい雑貨やチーズ情報など、アップされておりますよ…!

限定ものも多いので、確実にゲットしたい方は早めにおいでになるのが良いかもしれません。

https://www.facebook.com/ushiten/

それでは、来られる方はお会いできるのを楽しみに。

こちらでの報告もお待ちくださいね~!

牛展3

場所 3331ArtsChiyoda(アーツ千代田3331)B104

東京都千代田区外神田6丁目11-14 旧練成中学校内

会期 2016年5月13、14、15日

時間 13日(金) 13時~18時

14日(土) 10時~18時

15日(日) 10時~17時

「牛展3」での販売物。

いよいよ間近になってきました牛展3。

なんとか新作2点も作り終え、ほっとしております…。そんなに大きなものではありませんが、そちらもぜひ楽しみにしていただければと思います。

さて、牛展で販売するものについてお知らせします。

先日描いた阿蘇の赤牛をポストカードにしました。

1枚150円で販売致します。こちらの売り上げは全額熊本地震のチャリティーとして、寄付させていただきたいと思います。

あとは、いままで作ったポストカードセット3点。こちらは引き続き、売り上げの3割を石巻の移動支援Reraに寄付します。

絵本「おかあさん牛からのおくりもの」も販売します。

版画も、販売できるものを用意するつもりですので、会場でお声をかけてくださればと思います。

牛展のfacebookページに、他の参加者のみなさんの情報も更新されています。なんだかとても楽しいイベントになりそうですよ!

ぜひチェックして下さいね。

牛展facebookページ

https://www.facebook.com/ushiten/