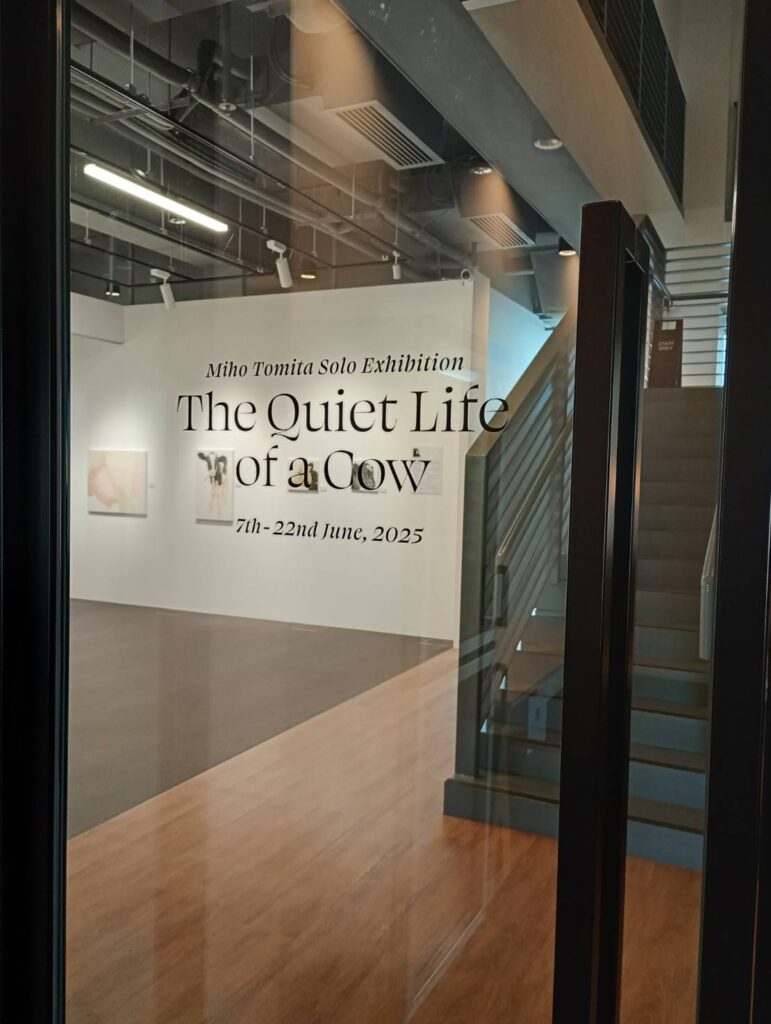

香港Quiet Galleryでの個展が、6月7日からスタートしました。

心の師と仰いでいる先輩からQuiet GalleryのHoward Leeさんをご紹介頂いてから数年の準備期間を経て、ようやくこの展示が実現しました。

香港のこの素晴らしいギャラリーで個展を開催できたこと、とても嬉しく、誇りに思います。

この展示の開催に向けて心を配って下さった皆様に、心から感謝致します!

準備するにあたって、作品の発送などわからない事だらけ、ベルリンの時と違って日本語を使わないやり取り、搬入で現地に行くまで本当に香港で展示するのか…とどこか実感がわかぬままでした。

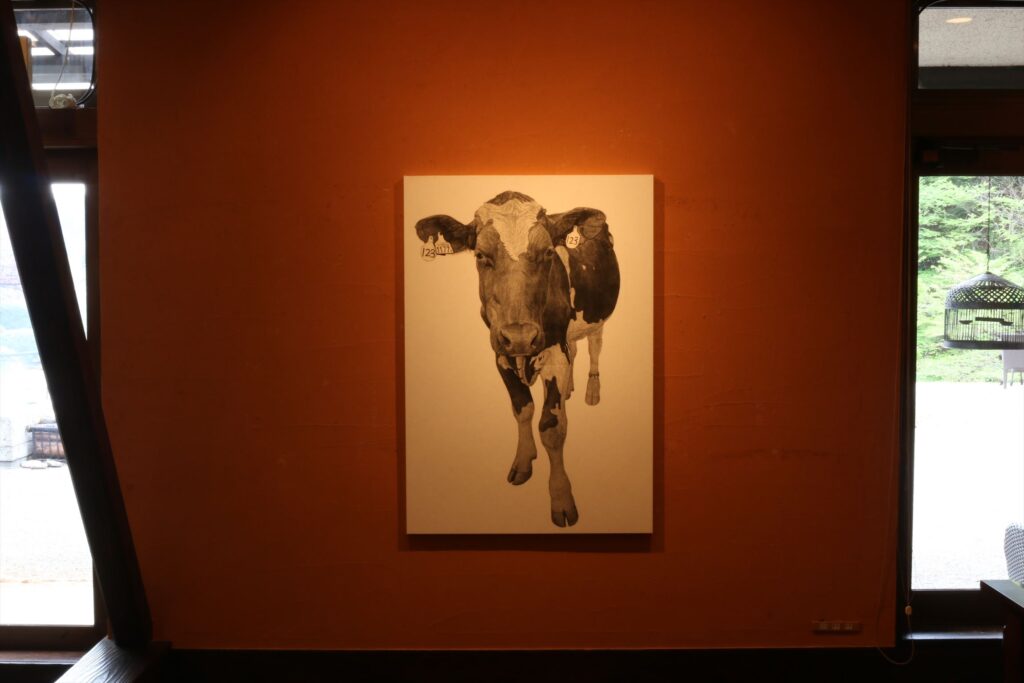

そんな中Quiet Galleryの皆様は本当に親切で仕事も丁寧かつスピーディー。多くの場面で大変助けて頂き、素晴らしい展示に仕上げていただきました!

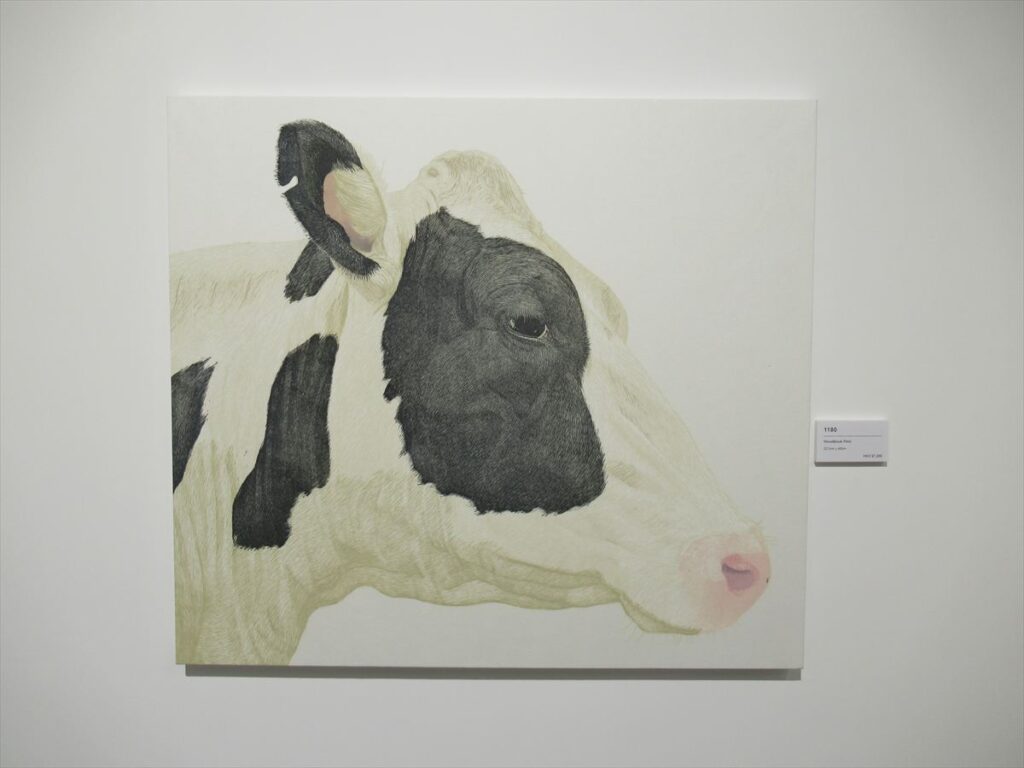

プレオープンの日にはたくさんのお客様にご来場いただき、作品にもあたたかいお言葉を頂きました。

正直初めての経験ばかりでずっと緊張しておりましたが、最終日、空港に向かうスターフェリーに乗って晴れ渡る夏の香港の景色を眺めながら、ようやく自分がこの場所で展示できたことを実感し、胸がいっぱいになりました。

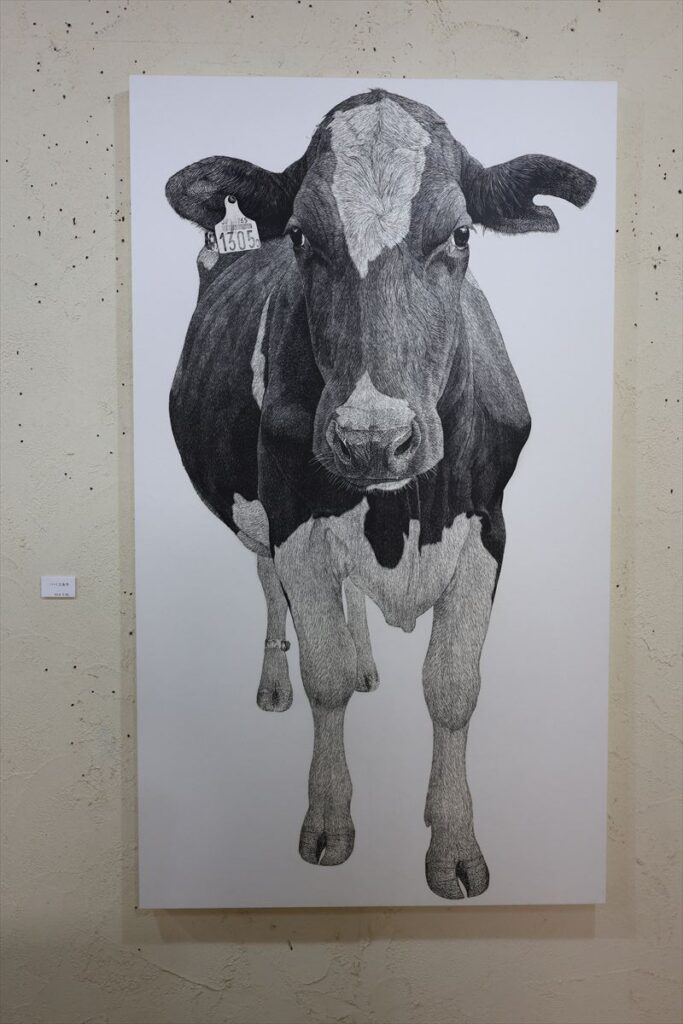

新作一点は発送に間に合わず、カルトンバッグに入れて飛行機で一緒に持っていきました。ギリギリまで制作することになってしまいましたが、なんとか間に合ってよかったです。

下見の初訪問から今回が2度目の香港。

私がつたない英語で質問しても皆さん親切で、食べ物も最高に美味しくて、異文化ながらなんだか懐かしいような、大都会と親しみやすさが同居した、温かい香港が大好きです。

滞在中ずっと耳にした響きが美しい広東語も少し勉強したいし、香港の事をもっと知りたいと思いました。

最終日6月22日まで、どうぞよろしくお願い致します。

My solo exhibition at Quiet Gallery in Hong Kong officially opened on June 7.

It has been several years since a senior artist I deeply admire introduced me to Mr. Howard Lee of Quiet Gallery, and after a long period of preparation, the exhibition has finally come to life.

I’m truly happy and proud to have held a solo exhibition at this wonderful gallery in Hong Kong.

My heartfelt thanks go to everyone who supported and cared for this exhibition to make it happen!

From arranging international shipping to handling all communication in English—unlike my previous show in Berlin where I could use Japanese—Everything felt a little surreal until I finally arrived in Hong Kong for the installation—it was hard to believe it was actually happening.

But the team at Quiet Gallery was incredibly kind, efficient, and attentive throughout the process. Their support helped me tremendously, and they created a beautiful exhibition space. I’m truly grateful.

Many guests visited during the pre-opening, and I was deeply touched by the warm and generous feedback on my works.

To be honest, everything about this experience was new to me, and I was nervous the entire time. But on the last day, as I rode the Star Ferry toward the airport and looked out over the sunlit summer landscape of Hong Kong, it finally sank in—I had really exhibited here. My heart was full.

One of my new pieces didn’t make it in time to ship, so I packed it in a carton bag and brought it on the plane myself. As always, I was working until the very last moment, but I’m so glad it made it in time.

This was my second visit to Hong Kong since my initial trip for a preview.

Even when I asked questions in my clumsy English, everyone was kind and helpful. The food was absolutely amazing, and despite the cultural differences, Hong Kong felt strangely familiar—a warm city where urban energy and friendliness coexist. I’ve truly fallen in love with it.

The beautiful sound of Cantonese, which I heard throughout my stay, also left a strong impression on me. I’d love to start learning it and get to know more about this wonderful place.

The exhibition runs until June 22. I hope many of you will have the chance to visit!

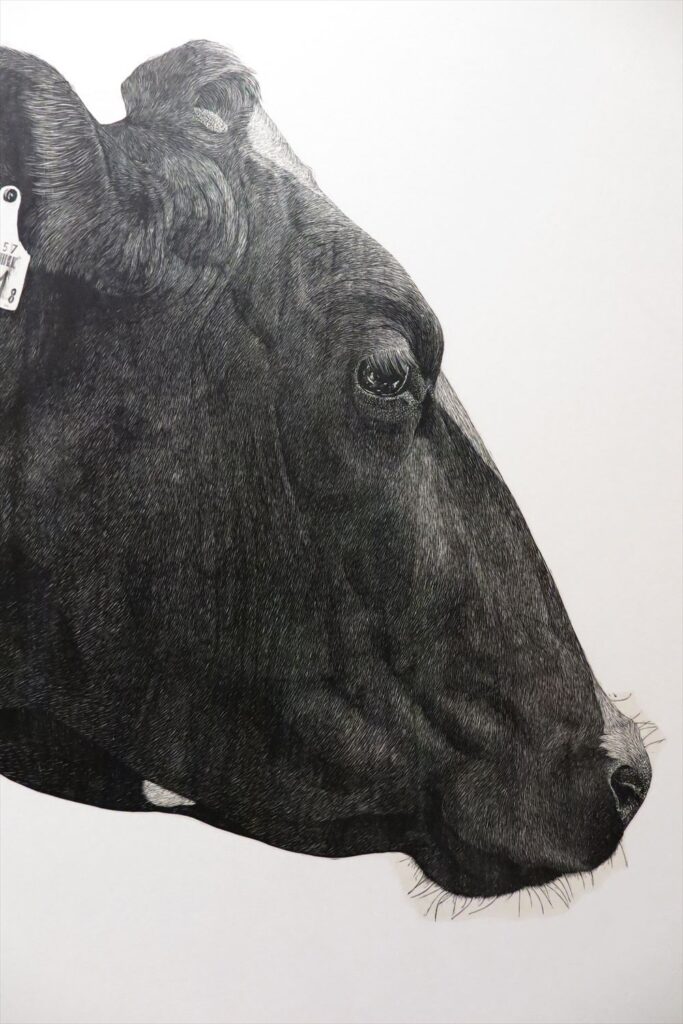

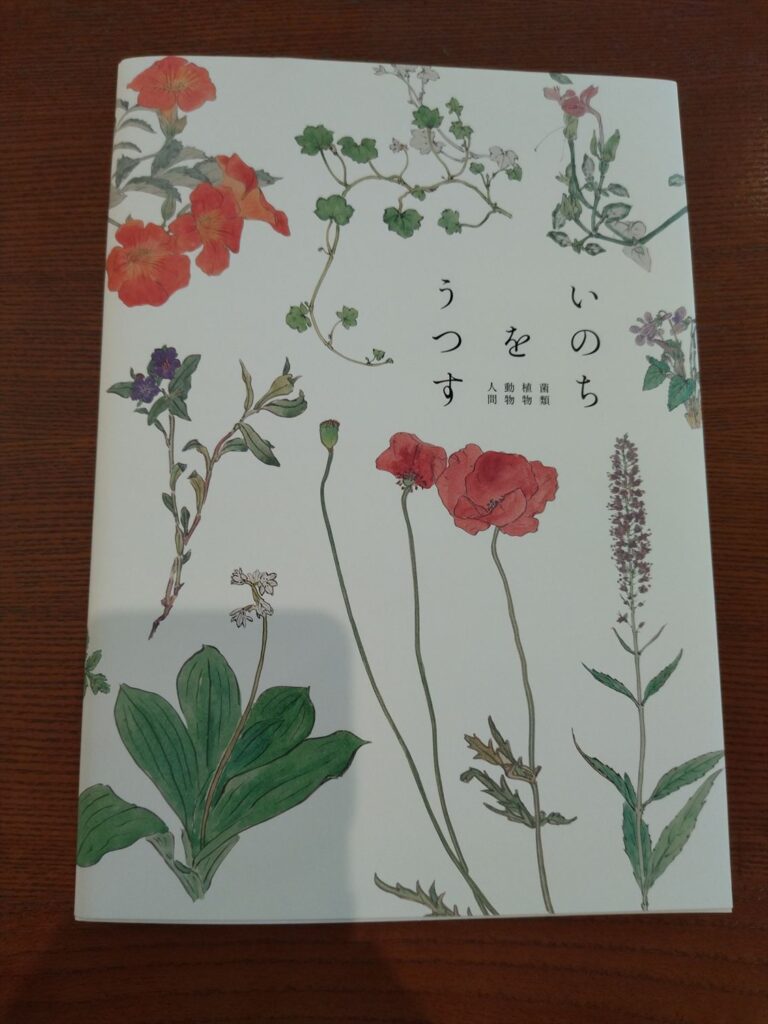

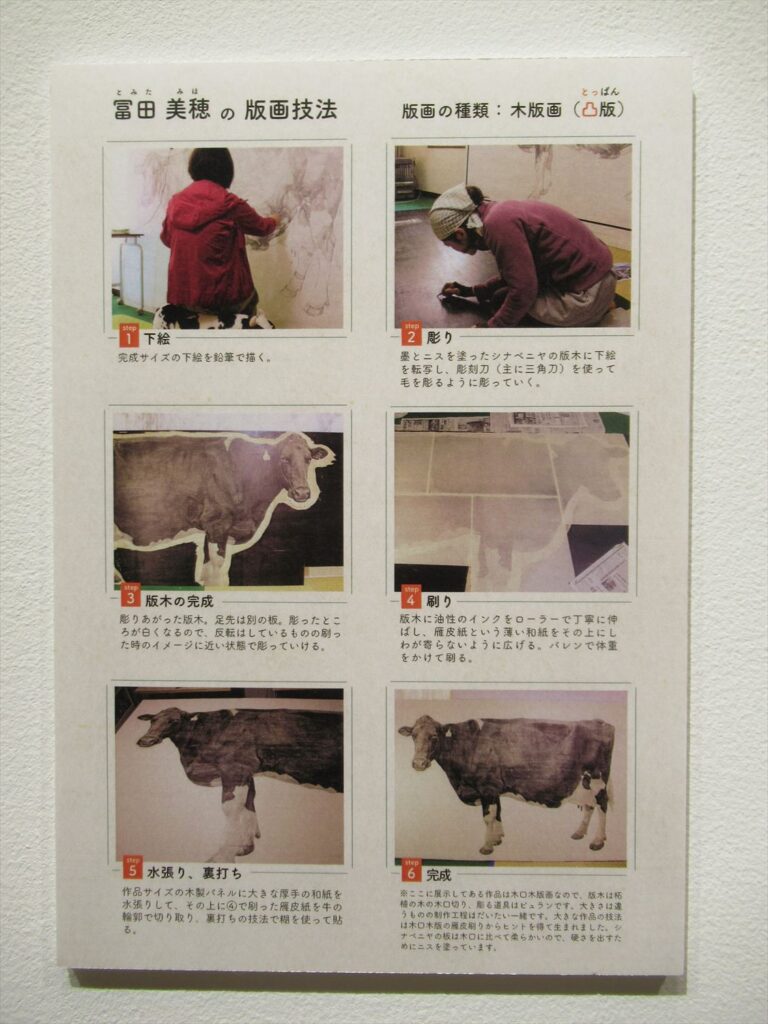

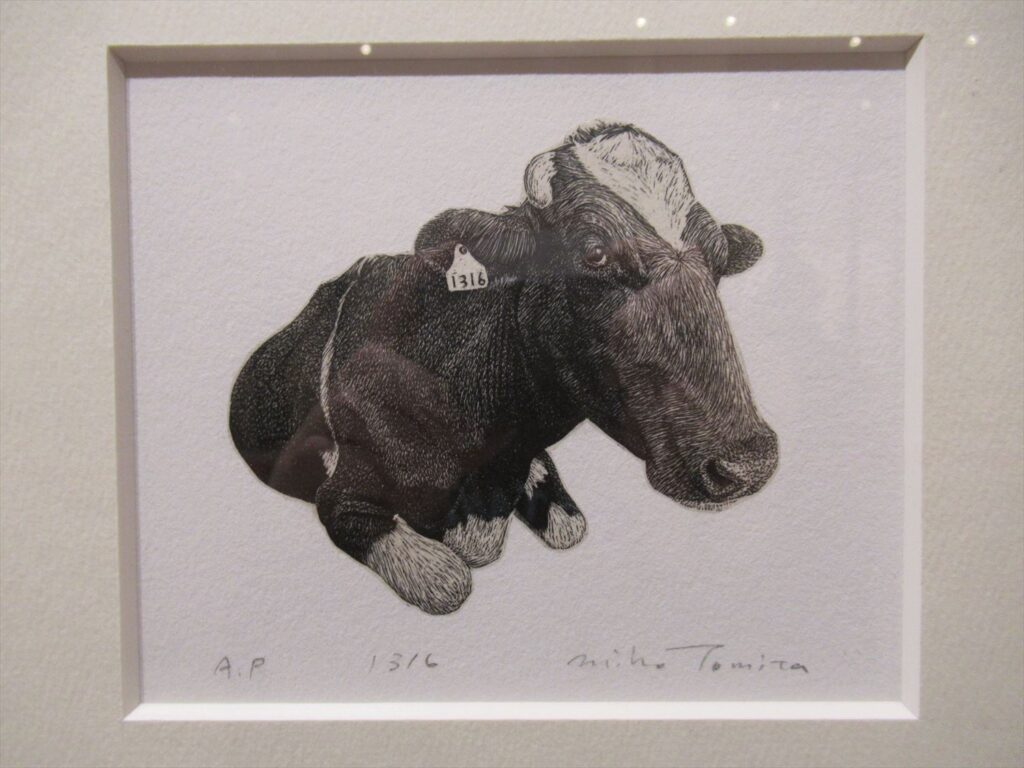

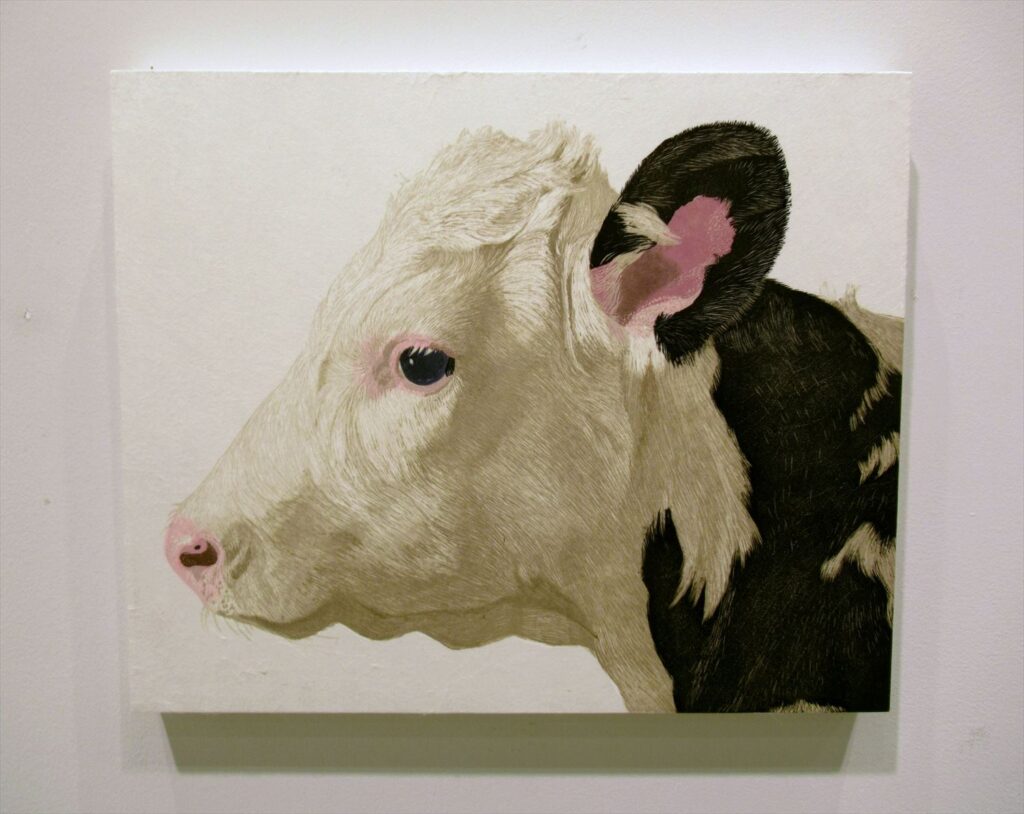

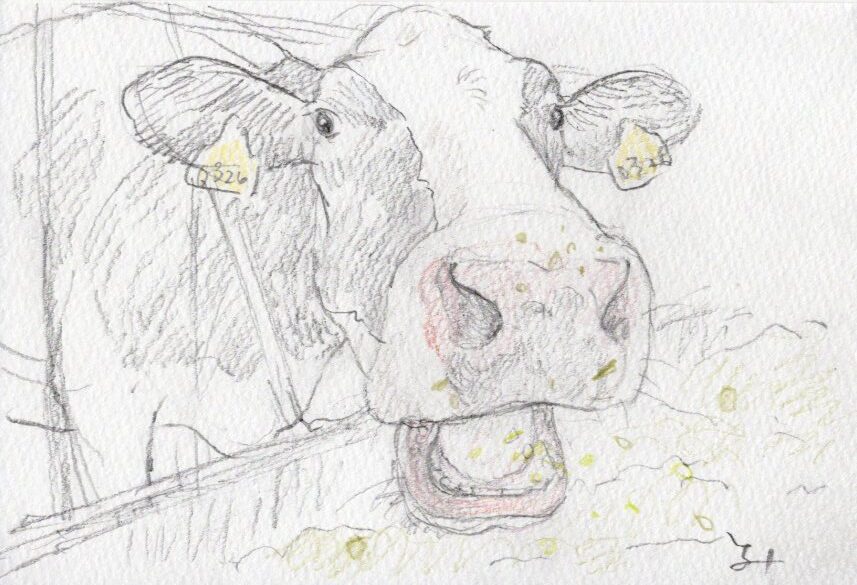

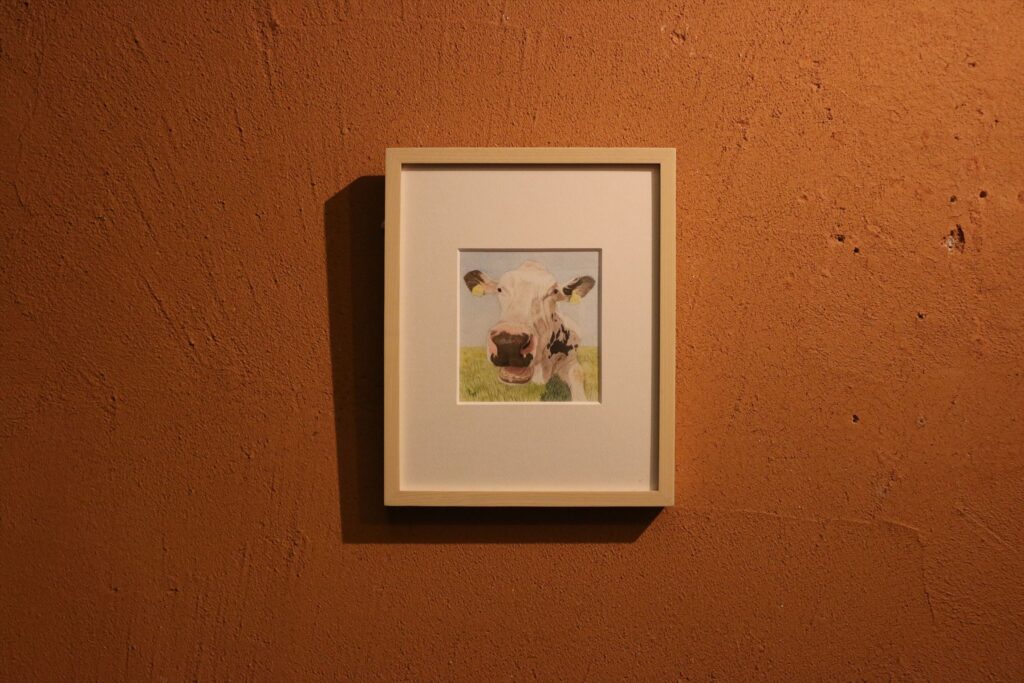

“The Quiet Life of a Cow”

Miho Tomita Solo Exhibition

Exhibition period: 2025.06.07 – 22

Opening hours |

Wed – Fri 13:00 – 19:00

Sat & Sun 12:00 – 18:00

Monday, Tuesday (Closed)

Quiet Gallery HK

32/F, Gravity, No.29 Hing Yip Street,

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong