だいぶ時間が経ってしまいましたが、石巻へ行った後、青森へ行ってきました。

思えば父の実家が札幌にあったため、幼少期に上野発の夜行列車と青函連絡船を乗り継いでいく旅を何度かしており、まったく縁のない土地ではなかったのですよね、青森。

一番の目的は何かというと、奈良美智さんの個展を青森県立美術館へ見に行く事でした。

奈良さんは、もちろん大学時代から知っている憧れのスーパースターでありますが、斜里や中標津、別海という身近な土地で開催されてたライブペインティングやトークのイベントに参加させてもらったり。そんなご縁で直接お会いできて作品にアドバイスを頂いたり、トビウ芸術祭に呼んでいただいたり、ファンであり、心の師匠みたいな作家さんです。

大学時代の私は登山とバイトに明け暮れていたので、そのころの奈良さんの展示をもったいない事に見逃していたはずですが、初めて作品を見たのは北海道に来てから別の展示を見に行った時に横浜美術館で見た「春少女」だったと思います。

奈良さんの作品に対して持っていた「ちょっと怒った感じの女の子の絵」というイメージがくずれて、吸い込まれるようにその絵の前で立ち止まったのを覚えています。

その後那須にある個人美術館のN’s Yard、トビウ芸術祭、豊田市美術館で開催された「奈良美智 for bitter or worse」展を見に行くなど、継続してその作品を見せてもらっています。

青森駅に到着した日の夕方は雪降りで、屋根のついている中心街をホテルへ向かう途中も屋根の意味がないくらい、大粒の雪が吹き付けていました。

昼までいた仙台には全く雪がなかったのに!

これが青森。

翌朝、また大粒の雪が降りしきる中、青森駅からバスに乗って青森県立美術館へ。

青森県立美術館。雪が降りすぎで遠景は撮れず

青森県立美術館。雪が降りすぎで遠景は撮れず

運転手さんよく運転できるな…ってくらい雪でした。

私はこんなこともあろうかとスノーブーツで準備万端でしたが、きっと都会から来たであろう一緒のバスのお客さんは普通にスニーカーだったり…それはこんな雪想像できないよね。

開館時間前のバスで行ったので、入り口で少しただただ真っ白な雪原(夏は多分庭)を見つめて待ちました…青森の雪すごい。私の知っている北海道の東側とは違う、すべてを覆い隠すような湿った大粒の降りしきる雪。それなのに(だからこそ)非常にしんとした、音のない世界。

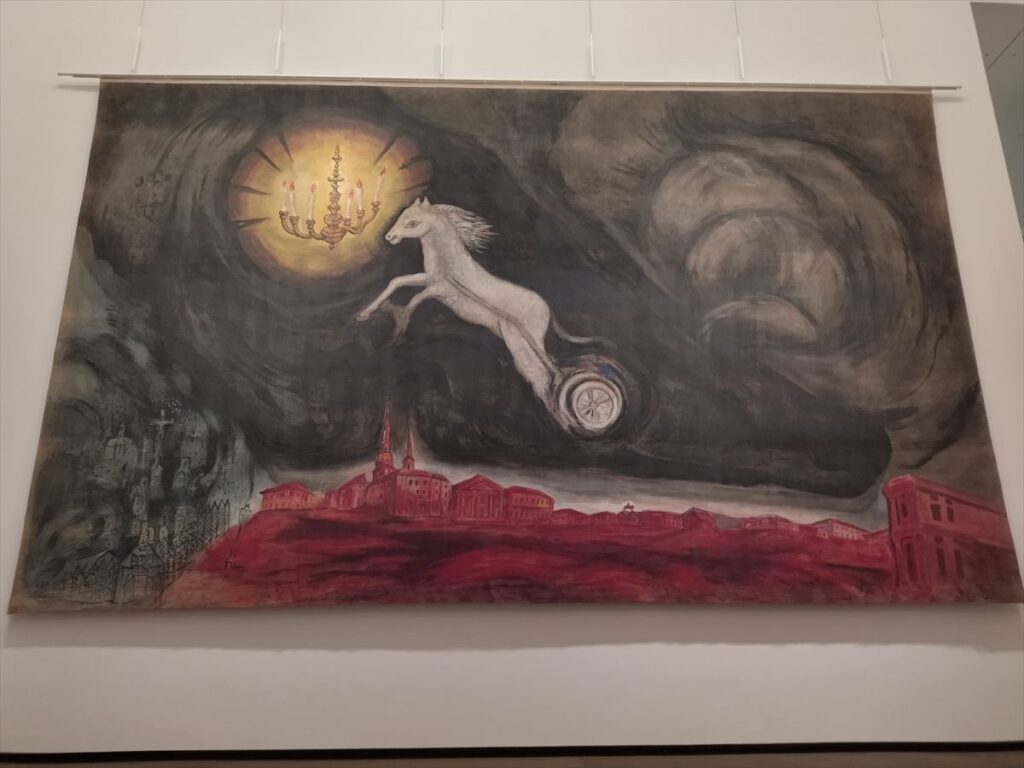

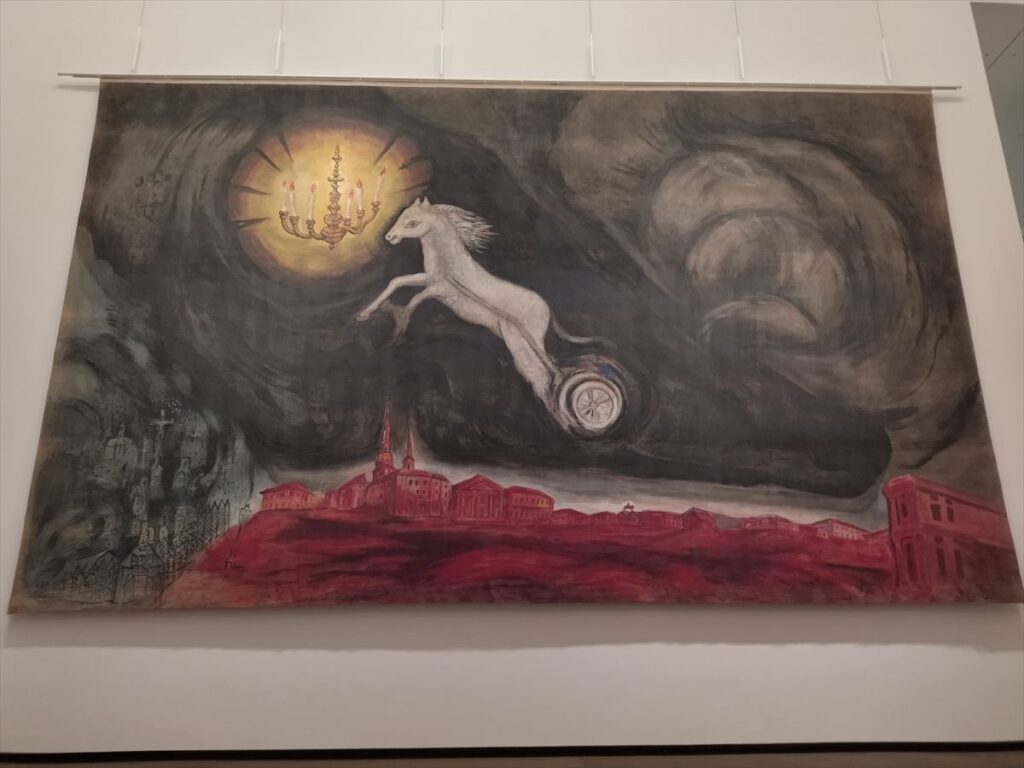

チケットを買って展示室へ入ると大きなシャガールの「アレコ」にまず度肝を抜かれ、あまり下調べしていかなかったので…それについてはまた後で触れることとします(多分)。

そして「奈良美智 The Beginning Place ここから」展。

最初の部屋は「家」と題されたセクション。

最初期の作品が多く飾られています。

頻出する赤い屋根の家と、良く知られた女の子の絵になる前の、口を開けて歯を出した人物、動物たちなんだかどこか所在なさげな。

「カッチョのある風景」は武蔵野美大在学中に描いた絵だそうです。

「カッチョのある風景」とこけし

「カッチョのある風景」とこけし

次の「積層の時空」の部屋ではポスターにもなっている「Midnight Tears」をはじめ最新の作品たちが。

私は奈良さんの作品の中ですごく好きなのは2011年以降の正面の少女像なのですが、

「Midnight Tears」は今まで見た作品の中で一番と言っていいくらいぐっとくる絵でした。

ほの暗い背景の中に、少女の形の何かが目に涙を湛えてただこちらを見ている。

圧倒されるような大きさで。

先ほど見た初期作品と同じように歯を食いしばって、怒っているのか、悲しんでいるのか、もしかしたら何かを反芻しているのか、、わからない。

でも少女とも何か他の動物とも、もしくは何か魂そのもののような存在にも見えるその絵の前から離れられなくて、ずいぶん長い事そこにいたように思います(そういう人のためにベンチが置いてある)。

絵画的な見る喜びもすごくて、瞳の中の光とか、ところどころほどけていきそうな輪郭とか、その快楽と、彼女の叫びとも祈りともいえない表情との間で、呆然としてしまう。

この絵は親しみやすさというよりもむしろ、遠くて尊い存在として、どこか静かな場所にあって、会いたい時に会いにいけたらいいな…そんな作品。

Midnight Tears

Midnight Tears

なんかもうこれを見れただけで来たかいがあったなと思いました。外は雪で真っ白なのに、この絵の色彩と熱で温まったような気がしました。

これで全然まだ序盤なんですが。

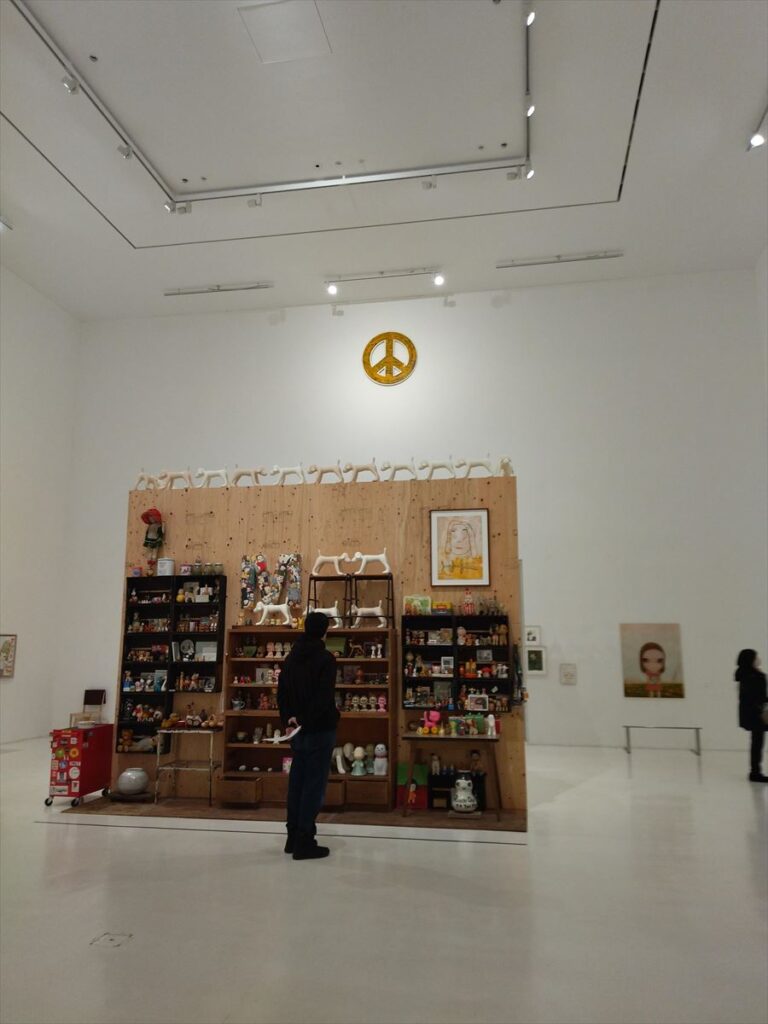

そうやって見る人によっていろんな見方の余地がある作品群もあれば、非常にはっきりとメッセージを掲げていたのは「No War」の部屋でしょうか。

子供のころからアメリカのロックやフォークに影響を受けたという奈良さん。

以前奈良さんがDJをしていたラジオ番組で私はそれらの音楽を聴きました。それまではほとんど知らなかった…。

そこに込められていた反戦のメッセージ。

当時はベトナム戦争の事がうたわれていたのかもしれませんが。

今…この戦争だらけの世の中で、今一度それらの声に耳を傾けるべきなのでしょう。

権力のために多くの力なき人が死んでいく戦争に、どんな理由があったとしても、NOと強く言い続けなければ。私たちもあっという間に他人事ではなくなってしまうのかもしれません。

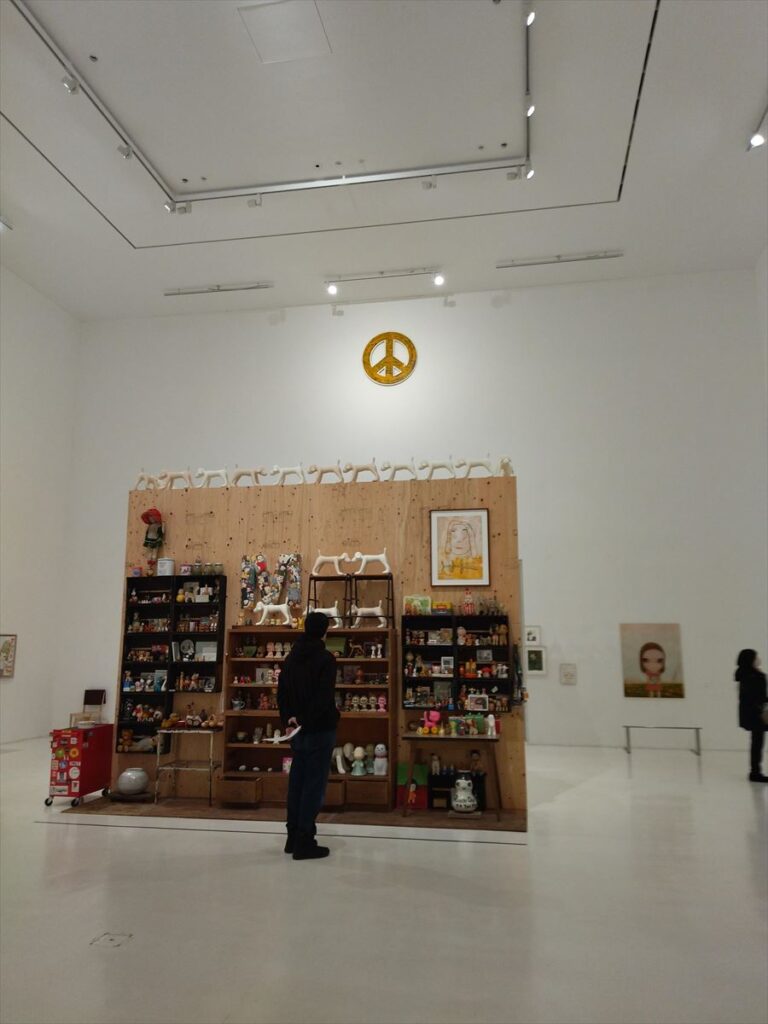

奈良さんの絵は直接的に悲惨な状況が描かれているわけではありませんが、戦闘機、シェルター、炎、そして女の子、犬たち、言葉。

奈良さんの集めたかわいらしいオブジェたち、戦争とは、そして戦争を良しとする価値観は、こういうものを簡単に蹂躙していく。弱く、優しい、繊細なものたちを。

一部屋上から下までそんなメッセージで満ちた、インスタレーションのような展示室でした。

No Warの部屋

No Warの部屋

アフガニスタンの写真、トビウで見た作品や、山子に再開できたり、手元で作った塑像をすごく拡大した迫力ある立体、奈良さんが弘前の高校生時代に仲間と作ったロック喫茶の再現など、奈良さんという作家の仕事の進化と、その中でずっと変わらないものを体感する、見応えある展覧会でした。

ところでまだ終わりではないのですね。

おそらく普段は常設展示のコーナーも奈良さんの個展の続きとなっていました。

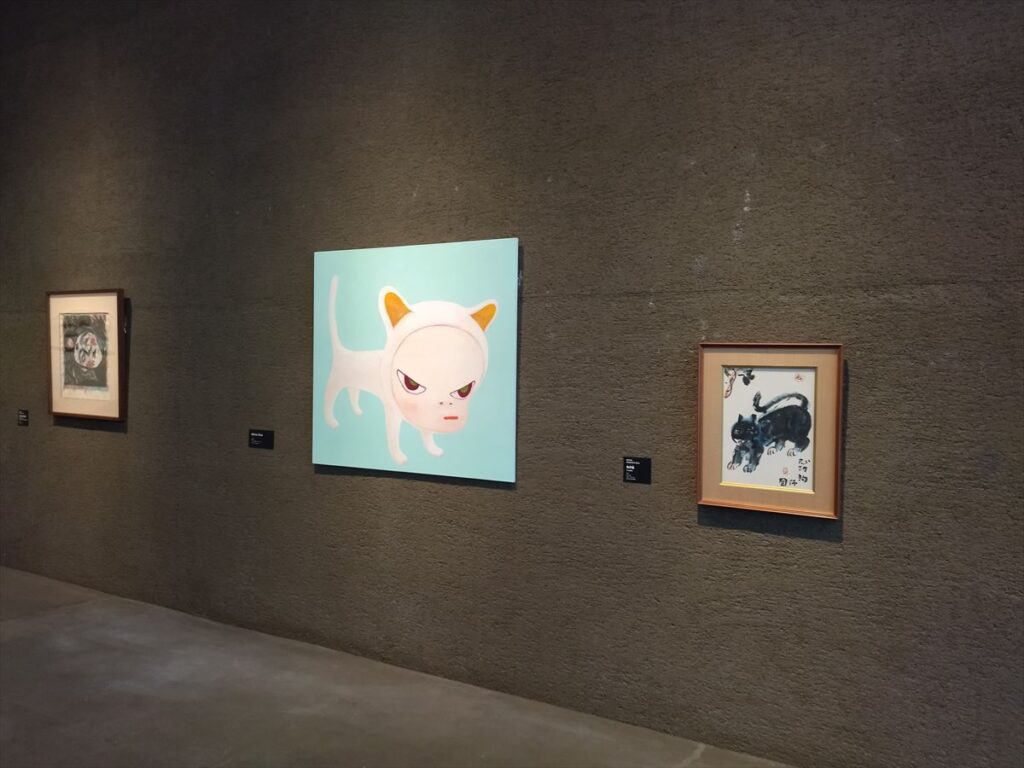

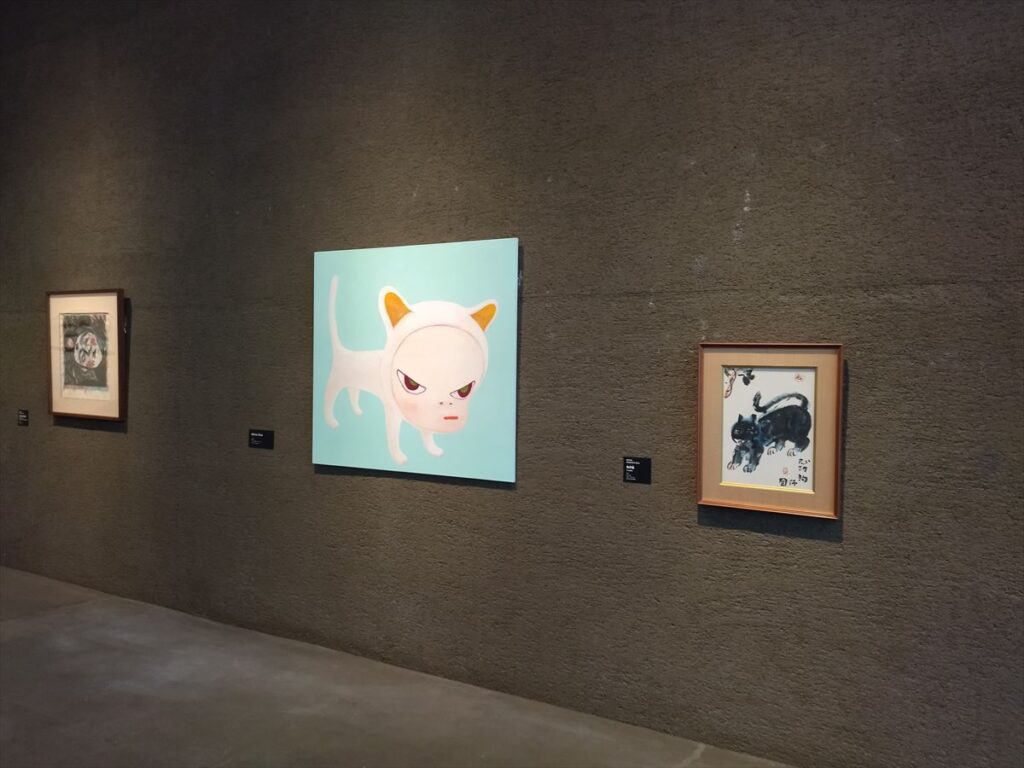

常設の奈良さんの作品、プラス棟方志功の作品も一緒に飾られていたのは驚きでした。

考えてみたらだいぶ世代は違うでしょうが、同じ青森出身で、女性を描いていたり文字も画面に取り入れたりと共通点が多いのかもしれません。

奈良美智と棟方志功のあいだ、の部屋。向かい合う猫?

奈良美智と棟方志功のあいだ、の部屋。向かい合う猫?

あおもり犬にも初めて会う事ができ。

天井があいた形で地下に設置してあるので、このまま雪に埋まっていきそう、、そんな感じでした。

実物を見ると下半身が埋まっていたり、伏し目がちだったり、ただかわいいだけじゃない、なんていうんでしょう…哀愁というか、包容力というか、すごく不思議な作品でした。

雪とあおもり犬

雪とあおもり犬

外にある八角堂もお忘れなく!森の子がいますので。那須のN’s Yardで見たのと、先日虎ノ門ヒルズで見たのも、また違う印象。

Miss Forest / 森の子

Miss Forest / 森の子

常設展も良かったのです。棟方志功あり、また青森出身のウルトラマンのデザインで知られる成田亨作品、寺山修司の舞台のポスターも見応えありました。

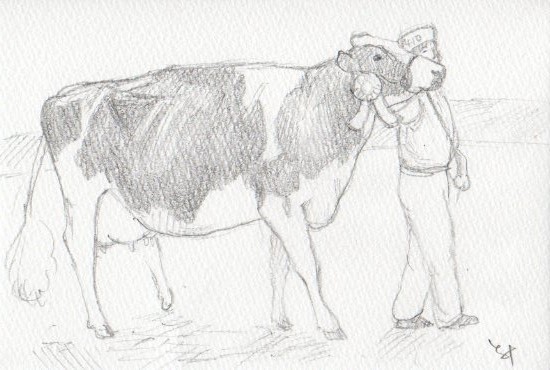

もう終わっちゃうようですが、常設展内企画の今純三展も良かったです。1893年生まれ、兄の今和次郎が考案した「考現学」調査に協力し、当時の青森の風俗を詳細にスケッチしたという。繊細な銅版画の中に昭和初期の青森が丁寧描かれています。当時はそんなに写真は気軽なものじゃなかったでしょうから、これもまた貴重な当時を知る資料ですよね。

シャガールは、たまたま上野で梱包終わった後時間があったので見ることができた国立西洋美術館の「キュビズム展」で見てすごくひっかかっていたので、4枚の巨大な背景画の「アレコ」をみた瞬間運命かと思いましたね。圧倒的。

マルク・シャガール バレエ「アレコ」の舞台背景画のうちの一枚

マルク・シャガール バレエ「アレコ」の舞台背景画のうちの一枚

その後ミュージアムショップに寄ったりして、(グッズもカタログもめっちゃ良いのでスーツケースをあけていくべき)、一度バスで青森駅へ戻り、棟方志功記念館へ向かいました。

後から気づいたのですが、乗り継がなくても県美から棟方志功記念館まで行ける(青森駅は経由するのでショートカットではなくそこそこ時間はかかる)ねぶたん号というバスがあったのですね。本数少ないようですが。もしこれから行かれる方はチェックされると良いかもしれません。

雪の中の棟方志功記念館

雪の中の棟方志功記念館

内部の展示。代表作がゆっくり見られます。

内部の展示。代表作がゆっくり見られます。

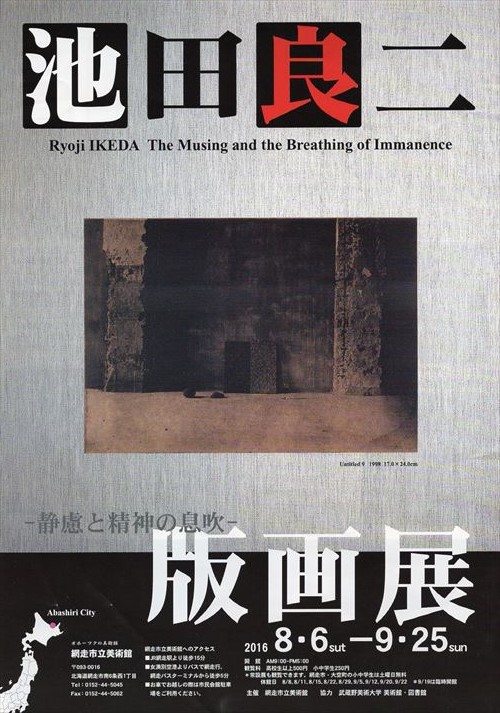

棟方志功記念館、今年閉館してしまうという噂を聞いて行ってみたいと思っていたのでした。

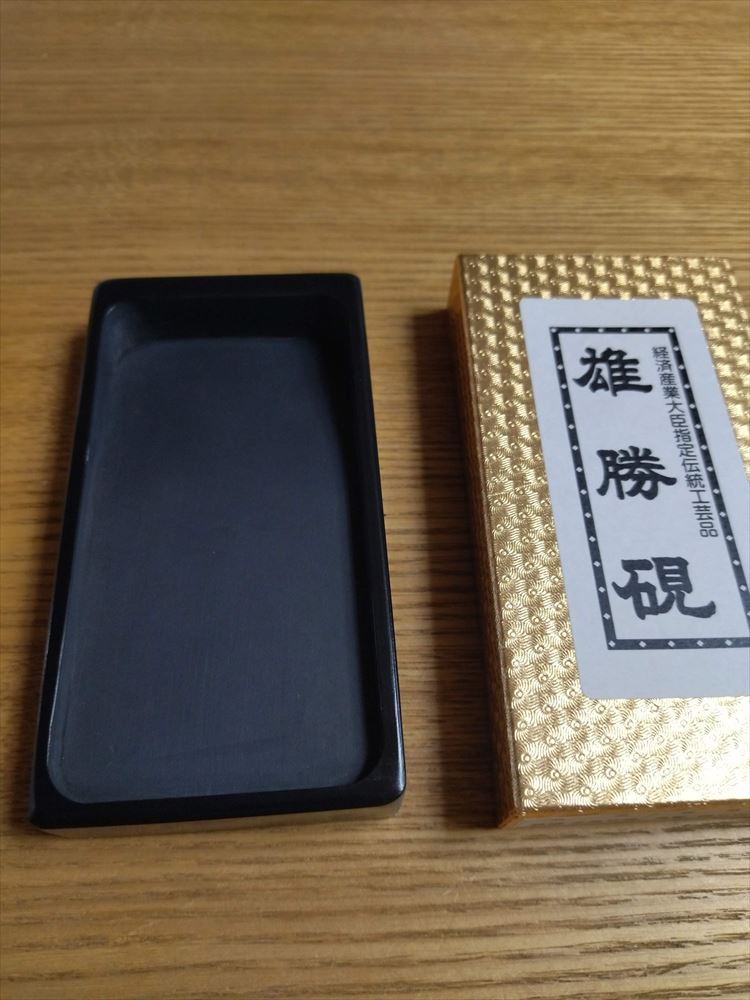

同じ木版画作家のはしくれとして、伝説的作家である棟方志功の事はいつも気になる存在でした。

11月に東京近代美術館で生誕120周年の大規模個展も見たばかりで(青森県美から巡回した展覧会だったらしい)

行ってみるとそこは小さな美術館でしたが。

とてもゆっくり見ることができて(国立近美は混雑でゆっくり見られなかった)、棟方志功の記録映画も全部見て、そのエネルギーに圧倒され。晩年、下絵板に直接描いていたんですね…もう体が版画に特化してる。

奈良さんの最初期の「カッチョのある風景」に出てきたカッチョらしきものもその映像の中で見ることができました。

さっき奈良さんと棟方志功の共通点にちょっと触れましたが、なんていうか二人とも絵はぱっと見明るいのに、実はある種の悲しみというか、祈りのようなものが底にながれているような感じが私は勝手にしていて。森羅万象に向ける畏れ、敬意、そしてこの複雑な世界で生きる人間や動物たちの苦しみや痛みへの祈り。たとえば同じ東北の作家の宮沢賢治のような。

全てを覆いつくす無音の雪の重さに閉ざされる冬。

そして夏の美しい日の喜びもまたひとしおなのかもしれない。

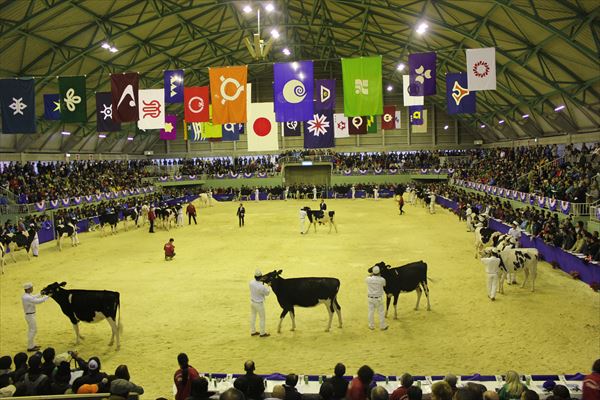

青森についた夕方、駅の近くの「ワ・ラッセ」というねぶた祭りに関する展示をする場所を見学しました。

斜里のねぷた祭りは見たことがあったので(斜里と弘前は姉妹都市これも北国の悲しい事件を発端とした関係性)、なんとなくねぶた絵と祭囃子には親しみがあったのですが、こんな事言ったら斜里の人に怒られるけど、だいぶ規模が違う。

まず山車が大きいし、めっちゃ派手。どうやら青森人のねぶたにかける情熱がものすごい。

これもこの冬の厳しさあってかもしれない。コントラスト。

ワ・ラッセに展示されていた、去年賞をとったねぶた。

ワ・ラッセに展示されていた、去年賞をとったねぶた。

棟方志功は親戚でねぶた作りをしてる人がいたそうで、自分の作品へのねぶた祭りの影響を自ら言及してもいて。確かに言われてみたらずいぶん祭りのエネルギーも含めねぶた絵と共通点がある気がする。後年のカラー作品なども。

作家の生まれた土地でその人の作品を見るとは、こんなにも贅沢な事なんだなという事を、かみしめる体験だったように思います。どちらの展示もとてもゆっくり見られましたし。

奈良さんの個展を東京でやったら、人込みでこんなゆっくり絵の前で立ち止まるなんてきっとできない。

その人がこんな場所で、この時代に、こんな本や音楽に影響を受けてはぐくまれた感性、というのをしっかり見せてもらったけれど、

私は東京で育って今北海道に住んでいる自分の感性でそれをキャッチするほかなく。

もしかしたら全然見当違いのものを受け取ったり想像したりしているかもしれないけど、それでもいいのかもしれないとも思いました。

私は私の生まれ育つ過程で培った自分の感性を信じる。そしてそこに安住せずに常に問い直し、丁寧に磨き続ける。これこそが奈良さんから教わった事でもあるような気がします。

それを受け取ってはぐくまれた誰かの感性が、また誰かに影響を与えていく。

受け取ったものを大事に育てていきたい、そして自分も頑張ろうと思えた旅でした。

そして私も最新作が一番すごいと言われるような作家になりたい。

すっごく大変だと思うけど…!!

またりんごの季節に来てみたい、青森。

この後弘前へも行ったのですが長くなりすぎたので、SNSにまとめようかな。

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸から津軽海峡を臨む

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸から津軽海峡を臨む